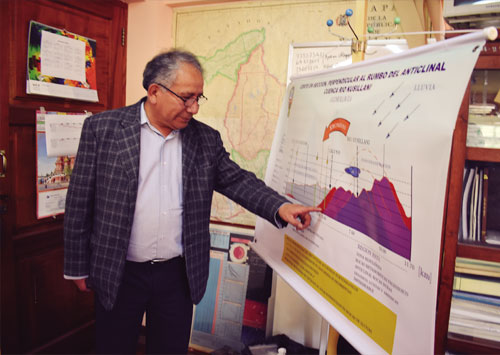

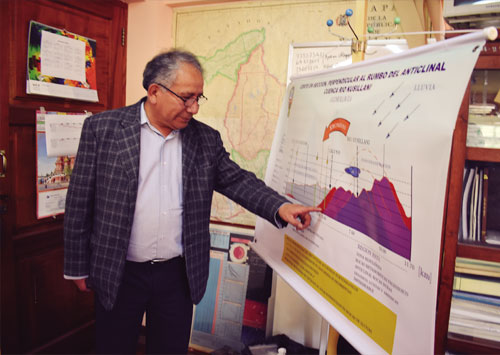

El Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) de la carrera de Administración de Empresas desarrolló el proyecto “Modelo estratégico organizacional para optimizar la gestión operativa, caso: Gobiernos Autónomos Municipales de Achocalla, Achacachi, Palca y Mecapaca”, coordinado por la M.Sc. Guadalupe Riera.

La investigación trabajó en distintas dimensiones: población civil, sector empresarial, salud, educación y servidores públicos.

Cada uno de estos componentes mostró las necesidades insatisfechas en sus regiones y que requieren atención inmediata para mejorar las condiciones de vida y avanzar en el desarrollo económico, potenciando las vocaciones productivas como la agricultura, ganado ovino, piscicultura, entre otros, sostuvo la investigadora, “el diagnóstico presentó una realidad en cada municipio y cómo el modelo propuesto puede atender las demandas, para eso se propuso una nueva estructura que permita optimizar la gestión operativa para atender esas demandas”, complementó.

El proyecto presenta un nuevo enfoque a la estructura organizacional para que los Alcaldes puedan implementarlo en función del diagnóstico realizado, esto además permitirá modernizar a los municipios con soluciones innovadoras que contribuya a cumplir con los objetivos propuestos en sus planes territoriales de desarrollo integral en concordancia con la estrategia de desarrollo del país, complementó la M.Sc. Riera.

Para el proyecto se trabajó con 1439 organizaciones (sociales, empresariales, salud, educación, servidores públicos y ciudadanos) y se realizaron más de 1500 encuestas, garantizando representatividad para contar con una cobertura de actores relevantes.

Entre los mecanismos para la gestión, el proyecto identifica acciones orientadas al mejoramiento de servicios básicos, seguridad ciudadana, alumbrado público y aseo urbano.

En el área de obras y proyectos se debe encarar aspectos relacionados con la salud, educación, medio ambiente, agua, represas, riego, espacios públicos, construcción y ampliación de caminos y desarrollo productivo.

Finalmente, es importante contar con participación ciudadana y control social para el logro de una buena gestión, mediante reuniones informativas, comités vecinales y mayores espacios de difusión de las actividades.